Dans un champ d’épandage semi-clandestin qu’on a laissé se développer, lors d’une panne de l’usine de traitement des déchets, le long d’un sentier qui commençait enchanteur, je suis arrêté par un vieil ours en peluche, tout éraillé, perdant sa sciure par plusieurs accrocs, mais qui ressemble étonnamment, avec son œil manquant, à celui que m’avait donné un oncle que je n’ai jamais revu depuis, dont mes parents ne m’ont plus parlé, dont j’ignore même le nom, car je n’ai jamais osé leur poser de questions à son sujet. Mais son regard bienveillant me semblait être passé dans celui de son cadeau qui me servait de refuge et de secours lors de ces difficultés enfantines dont j’étais loin de me douter qu’elles n’étaient que le prélude à d’autres incomparablement plus sérieuses. Un instant, j’ai eu envie d’aller le prendre, de le ramener chez moi pour le nettoyer, pour l’interroger, mais je me suis vite rendu compte que j’aurais cédé à une illusion, car, malgré la ressemblance, ce n’était évidemment pas celui-là, qu’il me serait rapidement devenu insupportable, et qu’au lieu de devoir le jeter une seconde fois, il valait mieux le laisser parmi les autres exclus de toutes sortes, attendre tranquillement son incinération.

*

Dans une poubelle au bord d’un trottoir avant le passage des éboueurs, je suis intrigué par une décoration qui semble s’évader de sa boîte entrouverte. J’examine celle-ci en parfait état en dehors des souillures qu’elle vient de contracter, gainée de cuir vert sombre avec une inscription encore dorée dans une écriture que je suis incapable de déchiffrer. Cela doit venir de quelque pays asiatique et dater déjà d’un bon siècle. La croix elle-même semble flambant neuve avec ses émaux, son bronze brillant comme s’il avait été astiqué la veille même. Pourquoi donc le possesseur a-t-il voulu s’en débarrasser? Cela devait venir d’un arrière-grand-père à peine identifié. Ou bien était-ce justement un trésor familial dont on racontait fièrement l’origine à tous les visiteurs? Ce qui est curieux, c’est qu’à première vue, on aurait pu en tirer quelque argent chez un spécialiste de ces honneurs périmés. Il y a des collectionneurs. C’est donc un mouvement de rage soudaine. Sans doute une partie de la légende s’est brusquement révélée men-songère. Il fallait s’en débarrasser, l’humilier, n’en rien tirer, ne la donner à personne et surtout pas à un enfant, de peur de lui transmettre la contagion, l’inoculation, la malédiction.

*

Dans un grenier chez de lointains cousins que je n’avais pas revus depuis des décennies, alors qu’ils essayaient en vain de ranimer en moi des souvenirs communs, je m’installe sans y penser dans un de ces fauteuils trop bas, trop mous, dont il est difficile de sortir seul; et j’ai le sentiment de m’enfoncer, de glisser dans une sorte de traîneau capitonné sur une steppe de hautes herbes décolorées givrées tandis que des fumées montent sur l’horizon qui défile à toute vitesse: forêts et ruines. On me parle encore. Un rayon tranche la poussière pour dessiner un couperet de guillotine sur les planches mal rabotées. Mais moi, je suis emporté dans un vent glacé avec des tourbillons qui m’accompagnent. Les chevaux qui auraient dû me tirer se sont dispersés le long de la mer parmi des épaves. Je m’enlise dans les sables qui se referment sur moi. Une main vigoureuse me remet debout. «Les enfants nous attendent.» Personne ne s’est aperçu de rien. La serrure de la porte refermée ricane d’un air entendu.

*

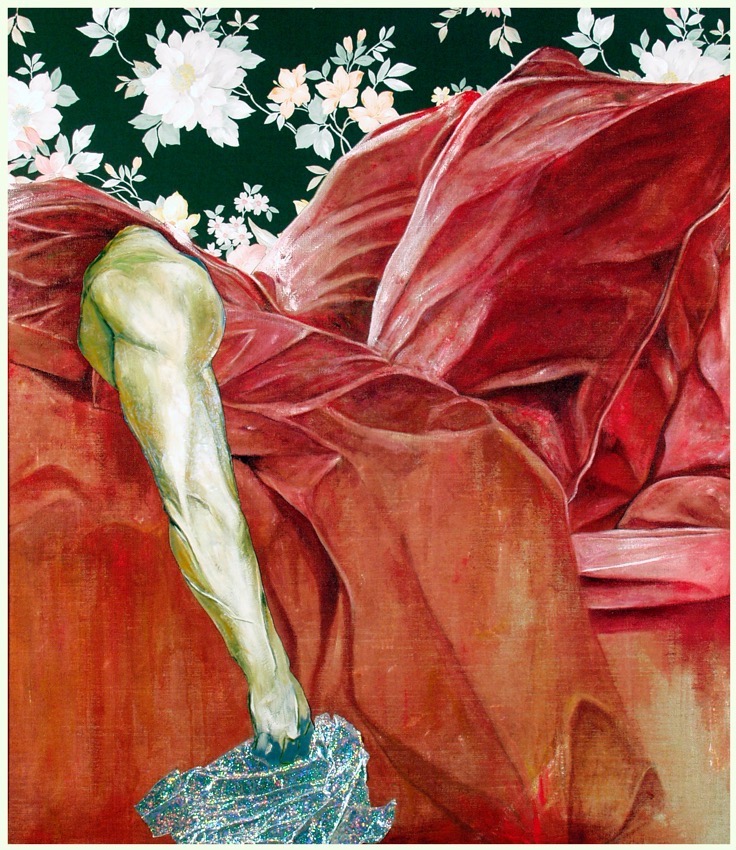

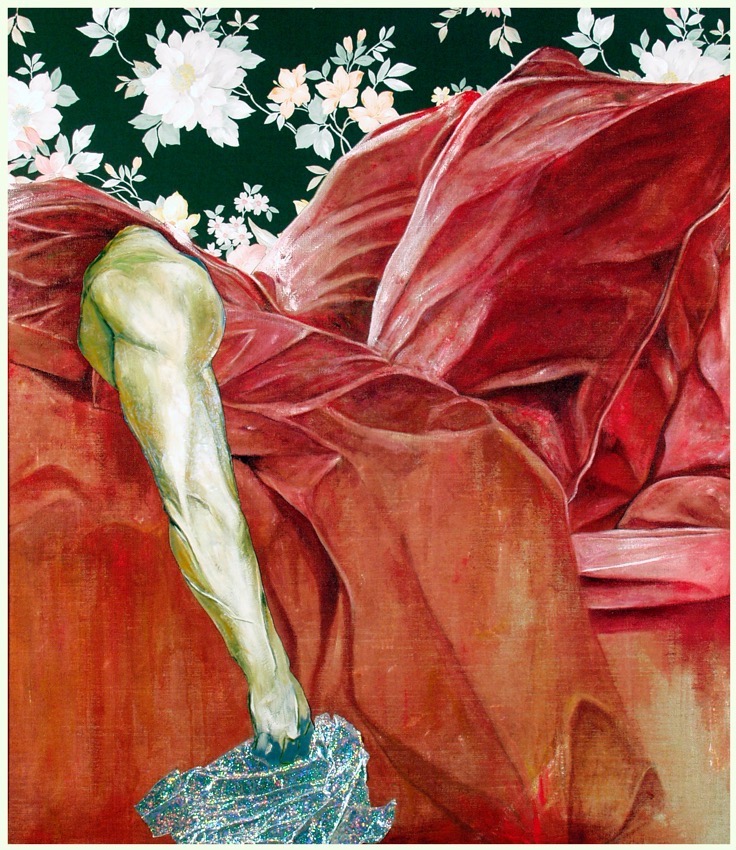

Dans un marché aux puces, entre une brassée de parapluies croulant sur un seau à charbon et des encriers de cristal, une petite commode à deux tiroirs, en bois blanc, recouverte de papier peint dont quelques angles se décollent. Ce sont des guirlandes de fleurs: pivoines, roses, tulipes de fantaisie. J’y cherche les pétunias qui accompagnaient ces variétés sur les murs de la chambre d’une grand-mère, avec une grande tache brunâtre au-dessus de son lit, comme une éclaboussure que l’on n’aurait même pas cherché à nettoyer. Cela m faisait penser à l’histoire de Barbe-Bleue; je tremblais en apercevant les robes pendues, montais sur les branches d’un grand chêne pour interroger l’herbe qui verdoie et la route qui poudroie; mais je ne voyais rien venir. Quant au meuble lui-même, c’est un de ses camarades de la même série qui accueillait mes habits chez mon autre grand-mère lors des vacances de Pâques que nous passions traditionnellement chez elle. Je l’avais moi-même maladroitement ripoliné en rouge sombre. Je vois un amateur s’approcher, demander le prix, ouvrir les tiroirs poussiéreux mais vides, s’éloigner vers d’autres éventaires, revenir pour le considérer encore une fois, mais de loin; et un autre de s’insinuer très décidé, l’acheter sans marchander, le transporter avec l’aide du vendeur vers sa camionnette garée non loin. Rapidement, d’autres objets viennent combler le vide laissé: un petit fauteuil à bascule, une malle en bois à couvercle bombé, une bassinoire.

*

Dans la vitrine d’un brocanteur «à l’enseigne du bon vieux temps», tout un ensemble d’appareils photographiques d’époques diverses. Comme un ami japonais s’y intéresse, j’entre pour demander les prix, mais surtout vérifier s’ils sont en bon état de marche. Malheureuse-ment, il n’en est rien. Les soufflets sont crevés, les leviers rouillés, les obturateurs bloqués. Seuls les objectifs semblent intacts; mais en y regardant de plus pres, voici que quelque chose bouge à l’intérieur de l’un d’entre eux.

Je n’ose en parler à la vieille en bonnet noir qui somnole derrière sa caisse, encore moins dévisser pour tirer la chose au clair. Je fais mine d’examiner de vieux berceaux, des potiches transformées en lampes. Et voici que, dans un miroir piqueté, je vois un liquide noirâtre sortir de l’appareil en question, couler jusqu’au bord de la table d’acajou, puis par terre en une grande flaque qui s’étend jusqu’à la porte, s’infiltre au-dessous, traverse le trottoir, envahit la chaussée jusqu’à un carrefour où passe un tramway qui dérape. La vieille qui s’est levée me demande alors si je désire qu’elle cherche d’autres appareils qu’elle a dans sa réserve. Me retournant brusquement, je note que l’acajou de la table est intact, le sol aussi, que tout est rentré dans l’ordre. Un tintement nous avertit qu’un autre amateur ouvre la porte. C’est un Japonais; il s’intéresse justement aux appareils de photo anciens. Il pose les mêmes questions que moi dans un français presque impeccable. Je lui demande s’il connaît mon ami. Mais oui! Il l’a vu quelques semaines plus tôt. C’est lui justement qui… Nous sortons ensemble, buvons une bière. Après l’avoir quitté, je m’aperçois que je lui ai même pas demandé son nom.

*

Lors d’un déménagement, collée sur une planche au dos d’une grande armoire normande très difficile à déplacer, qui ne pourra sortir de la pièce que démontée, une page de journal pour colmater une fente. Cela date de quelques jours avant le début de la dernière guerre, septembre 39. C’est jauni comme sur un papier collé de Braque ou de Picasso. La publicité sommaire de l’époque fait sourire avec un très léger fumet de nostalgie. L’éditorialiste se demande si Hitler osera franchir le pas, sauter la dernière barrière. Il s’efforce de rassurer ses lecteurs: l’armement de l’Allemagne est illusoire, la France et l’Angleterre déterminées, la ligne Maginot infranchissable; les hostilités ne dureraient que quelques jours, quelques semaines au pire… Je m’aperçois que sous cette page il y en a une autre. Je décolle ce que je peux, mais ne parviens à dégager que quelques fragments, heureusement suffisamment lisibles pour que je puisse dater le numéro de quelques jours avant le début de la guerre précédente, dite longtemps la «grande», celle de

14-18. L’éditorialiste se demande… Et le reste se perd sous la couche plus récente. J’ai l’impression qu’il y a encore une page en dessous, mais il m’est impossible d’apercevoir autre chose que quelques centimètres de marge. Dans le nouveau logis, avant de remonter l’armoire, il me faudra coller une nouvelle feuille, mais je me garderai bien d’utiliser une page de journal.

*

Dans le fond d’un placard, derrière les costumes se pavanant sur leurs cintres et les cartons où s’entassent des cravates que je ne mettrai plus jamais (il y a bien longtemps que je n’en porte plus), des ceintures définitivement trop courtes, des lunettes qui ne sont plus à ma vue; comme j’essaie d’éliminer ce qu’il y a de plus périmé pour mieux ranger ce que je veux conserver encore par un petit attachement sentimental qui ne durera guère, je constate que ce qui me gêne est un objet assez volumineux que je dégage pour le considérer dans ma cuisine à la lumière du jour. C’est incontestablement un os, sans doute un fémur de bœuf, parfaitement propre sous sa poussière. C’est vrai que c’est magnifique. Un peintre, un sculpteur devrait y trouver de l’inspiration. Soudain, cela me revient. J’avais vu chez un antiquaire de splendides crânes d’éléphant. C’était pour moi inaccessible. Question non seulement d’argent, mais de place. Non loin de là une boucherie, avec ses containers ouverts devant son rideau de fer baissé. J’ai choisi le plus beau vestige que j’ai caché sous mon imperméable en l’entourant d’un sac de plastique que le vent avait fait voler jusque-là. Il était encore humide et rouge avec quelques lambeaux de tendons attachés, et même des soupçons de viande. Pas question de le montrer tout de suite. Alors je me suis souvenu d’un graveur canadien d’origine indienne qui m’avait dit que, pour nettoyer les crânes d’animaux divers dont il aimait orner son intérieur, rien ne valait les fourmis. J’ai donc mis le fémur au fond du jardin, bien caché derrière un buisson. Au bout de quelques semaines, les ouvrières avaient achevé leur lessive. Il fallait maintenant attendre l’occasion de montrer ma trouvaille. Elle n’est jamais venue.

*

Dans le tiroir secret d’un secrétaire Louis XVI, je constate qu’il existe encore un double fond. Le ressort est coincé, mais avec la pointe d’un couteau je parviens à faire sauter la menue planche. Dans cette logette, des lettres auraient été à l’étroit, mais on aurait pu dissimuler une clef, un flacon de parfum ou de poison, une boucle de cheveux nouée d’une faveur… Il n’y a qu’un morceau de dentelle. Pour l’extraire, je saisis un fil qui dépasse, mais les mailles commencent immédiatement à se défaire. Je vais chercher des pinces à épiler pour le déloger tout entier d’un seul coup, mais le fil s’accroche à une petite fente et la destruction continue. Le voici enfin sur un papier de soie. Je m’efforce de l’étaler pour en admirer le point savant à l’extrême avec écussons et fleurs; mais à mesure que je regarde, il se défait. Il ne reste plus qu’un petit écheveau lâche de couleur isa-belle. Je suspens le fil à un clou, espérant qu’il conservera quelque souvenir de sa forme, que les changements de température et de pression le rendront à sa merveilleuse complexité figurative. Mais bien qu’il soit agité par les courants d’air à chaque ouverture de porte, il devient chaque jour plus rectiligne. Un mouvement brusque l’emportera.

Entre les deux pages d’un livre, un classique que j’ai beaucoup aimé, mais que je n’ai pas relu depuis long-temps, Les Natchez de Chateaubriand, la photographie d’une jeune femme qui ressemble un peu à ma mère dans les plus anciens portraits qui me restent d’elle, ceux datant d’avant ma naissance. Ce doit être une de mes camarades de la Sorbonne, mais j’en avais évidemment plusieurs et je ne réussis pas à identifier de laquelle il s’agit. Rien au dos. Ni nom, ni date. Ce qui m’intrigue, c’est que je n’avais certainement pas lu ce livre à l’époque. Ce portrait était donc dans un autre livre d’oùje l’ai transféré vers celui-ci que je viens malheureusement de refermer. En examinant le passage, j’aurais peut-être pu remonter jusqu’à l’ouvrage précédent dont la relecture m’avait suggéré d’interroger celui-ci. Muni de cet indice, j’aurais peut-être pu préciser le passage anté-rieur, dégager le passage intérieur qui m’aurait permis de retrouver le nom, la date, la scène. Tout cela est enfoui désormais. Je range le livre à la lettre C; je pose la photographie par-devant; vraisemblablement dès demain, quelque autre document viendra s’y poser à son tour. Bientôt, cela fera une masse telle qu’il faudra tout clas-ser, ranger, et quand j’aurai cette image de nouveau entre mes mains, j’aurai probablement déjà oublié dans quel livre proche je l’avais retrouvée.

*

Dans la poche d’une salopette d’été que je n’ai pas portée depuis près d’un an, une page d’agenda. Il s’agit d’un côté de la seconde moitié du mois d’août de l’an passé, de l’autre de la première de septembre. En gros, tout est clair: passages d’amis, rendez-vous médicaux, anniversaires, petits voyages. Pourtant, déjà certains noms ne me disent plus rien. Je cherche dans mon carnet d’adresses. Certains y sont, mais pour la plupart cela ne m’éclaire pas. D’autres n’y sont même pas. D’autre part, je suis sûr que certains des événements prévus n’ont pu avoir lieu, que d’autres, beaucoup plus importants par-fois, mais que je n’avais pas jugé utile d’enregistrer, ont pris leur place. Il y a çà et là des points d’interrogation, ce qui veut dire qu’il y avait incertitude, mais il y a encore incertitude sur le fait que cela ait eu lieu ou non. Il me faudrait faire des recherches de détective ou d’historien pour l’élucider. Et il n’y a qu’un an! Moins d’un an. Il n’y a aucune adresse sur cette page, donc je ne comprends pas ce qu’elle pouvait faire dans ma poche. Pourquoi l’avais-je arrachée? A quel moment? Dans quelles circonstances devais-je en avoir besoin? Ce qui est sûr, c’est que ce besoin a été fort passager, puisque j’ai enlevé le moment venu, le lendemain peut-être, tous les objets qui l’accompagnaient: porte-monnaie, trousseau de clefs, mouchoir, pour les transférer dans la salopette suivante, en négligeant cette page. Il se trouve que ja1 conservé l’agenda d’origine, lequel accompagnera un jour d’autres documents dans une bibliothèque. Le feuilletant pour remettre la page à sa place, je m’arrête sur le nom de Jean Lecoultre.

Michel Butor

Texte paru dans Jean Lecoultre, 2002, catalogue de l’exposition de la Fondation Gianadda, Martigny.