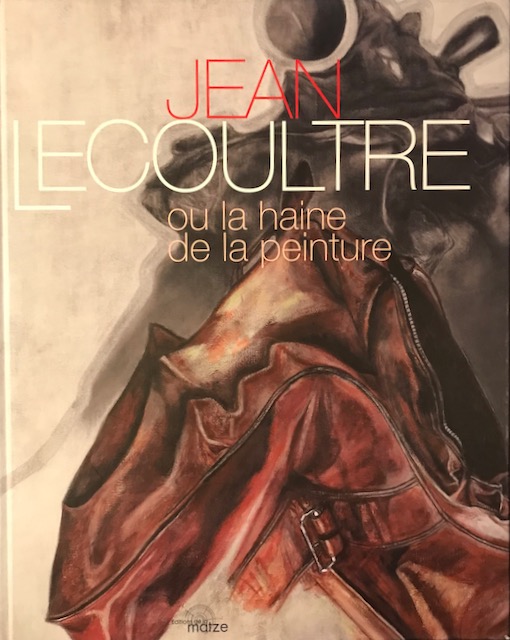

Jean Lecoultre ou la haine de la peinture

JEAN LECOULTRE ET MICKEY

J’ai détesté Walt Disney, ses simplifications, son aplatissement du monde animal en anthropomorphisme rigolard. Jusqu’au jour, en décembre demier, où je suis tombé en arrêt devant une grande peinture de Jean Lecoultre: à la taille d’un portrait humain, un Mickey qui venait d’assister au viol de sa petite propriétaire et il demeurait prostré, son petit corps avachi et cemé par le sang de la gamine, des trainées de sang luisant aussi sur la tapisserie fleurie toute maculée de taches et de traces rouges.

Tombé en arrêt, c’est peu dire car cette peinture, vue de loin dans la vaste galerie éclairée, me fascinait et m’attirait comme un aimant maléfique. Donc je prétendais résister et aller selon mon humeur aux peintures qui m’intéressaient, mais non, celle-ci m’appelait plus haut que les autres, elles-mêmes dénonçant d’autres traces, restes pervers, preuves d’agressions ou de drames, et le thème de l’exposition me prenait aux tempes: témoins retrouvés. Et ce Mickey qui ne cessait de m’attirer vers le mur du fond de la galerie.. Horrible, homble peinture.

Je me suis approché et j’ai regardé. Mickey, prodigieux phénomène plastique, était peint dans un collage qui l’emprisonnait et scandaleusement l’exhibait. Il portait bel et bien ses affreuses moufles blanches à quatre doigts, ses pantoufles au bout arrondi, son petit pantalon de satin vert fatigué. C’était ce petit pantalon qui était immonde; si tendre, et usé, comme moulé sur le petit corps, assoupli à son contact (les plis, les gros boutons de la fermeture), maintenant grotesque par la mort de la maîtresse, et partout le sang qui avait giclé lors du viol. Un petit pantalon vert satiné, usé, sur une petite souris au sourire figé, rictus fixé, regard à jamais planté dans le geste du violeur en fuite. Et comble de cruauté absurde, au pied du tableau, une vraie boîte rutilante de concentré de tomate crucifiée là comme une analogie de l’innocence et du crime de sexe et de sang. Tout à coup, fondu stupéfiant, surgissaient dans cette scène des millions de Mickey dans des millions de petits bras d’enfants doucement rassurés par les exploits de la souris toujours roublarde et triomphante.

Au même instant, stupeur devant une telle oeuvre, apparaissait le génie ironique et puissant de Jean Lecoultre, capable de figurer la violence du monde, la hantise de la trace coupable et la répulsion de la chair martyrisée dans une seule et belle surface, acryl, papier peint et aluminium, aussi décisive et matériellement vibrante que les supplices et les crucifixions des artistes de la Passion, des médiévaux à Bacon et à Saura, qui nous inquiètent, nous agressent et nous crucifient à notre tour de toute leur étrange intensité.

On se gargarise au jour le jour avec la culture de la violence, le détoumement d’images-chocs et la sempiternelle colère médiatique. « J’ai de la haine » ressassent des sous-rappeurs sur les chaînes de télévision dont ils sont les partenaires avantageux.On passe. Il manque l’écart critique, il manque le jeu. Tout à coup le choc terrible à Lecoultre: ici plus d’image détournée ou biaisée, ou d’échappatoire habile.

Aucune fuite possible. On est jeté dans la scène du crime comme ces petites vierges à Marc Dutroux. Et s’il y a jeu, c’est celui d’une peinture de l’hallucination froide dans la seule matière, le seul espace du tableau. S’il y a écart, c’est celui du rire destructeur: le viol du voyeur-victime au spectacle horrifié du viol peint.

Quelle part de moi me dévisage, me disais-je avec gêne, dans cette intolérable poupée? Et jusqu’où le peintre peut-il aller dans son accusation de l’injuste, de la plaie, du désaccora a ce monde banalisé, par la seule représentation d’une figurine puérile et obsessionnelle? Ce portrait de Mickey en pleine gloire tragique, comme une épiphanie du martyre peint. Et qui désormais me hante, et me rend moins étranger le petit héros rigolard des cartoons pour abrutis.

LES DANGERS DE JEAN LECOULTRE

On entend dire que Jean Lecoultre est un peintre pervers.

J’aimerais réfléchir sur cette rumeur. Non qu’elle me gêne, ou

qu’elle inquiète d’aucune manière un artiste dont l’intransigeance sauvage est peu faite pour s’émouvoir d’une telle aura. Pervers Lecoultre? Oui, si l’on va au fond du mot. Selon Littré la perversion c’est le trouble, le dérangement. Et Littré de citer Ambroise Paré: un certain «tourment des yeux, et perversion de toute la face», cela nous renvoie au sujet qui contredit, qui nie, qui contrarie les instincts et les données élémentaires.

Tout se passe en effet comme si Lecoultre altérait ces données

comme s’il avait besoin de transgresser (voire de fausser) l’ordre moral et la loi de bienséance, de l’équilibre, de l’harmonie, pour imposer un système de nouveaux dangers, celui de Lecoultre seul, précisément: un monde qui ne s’oppose pas seulement aux données élémentaires mais en détoure les règles, le fonctionnement en nous et hors, toute la tranquille assurance d’une circonstance ou nous voulions reconnaître la perspective, la durée, le poids des êtres et la densité des lieux – les Territoires greffés – tout ce qui rassure dans l’ordre des causes et des effets, tout le possible des solutions de continuité, si vous vous accrochez à une notion d’ailleurs elle-même pas très sûre.

Des actes immoraux

Mais Lecoultre arrive et il corrompt ces catégories. La voilà, la perversité. Comme le pervers de la pathologie, le peintre va accomplir systématiquement des actes immoraux (selon vous, ou selon votre culture, votre mémoire, votre œil) en violant la règle, en disloquant vos certitudes, par exemple votre notion de la distance, votre intuition de la profondeur, votre sentiment de la matière, de la température, de la couleur et des logiques qui les lient.

Prenez les récentes Leçons de choses. Rien de globalement définissable dans chacune d’entre elles – je veux dire aucune leçon, ironiquement, aucun enseignement, aucune confiance quant au sujet. Sinon que le tableau déstabilise le spectateur, crée en lui un malaise qui s’apparente, à la fois sournoisement et violemment, au vertige et au dégoût. Comme pour nous rassurer nous reconnaissons quelques éléments obsessionnels, une étoffe (un suaire?) ou un linge taché de sang, une fourrure ou une espèce de crinière (un scalp?) ou un amas de poils en touffe, la carte topographique d’une très grande ville, divers bacs de verre.

Pièce d’étoffe banale

Rien de familier pour l’instant. D’ailleurs ce linge n’est qu’une piece d’étoffe banale et ce sang n’est pas celui d’un meurtre (en est-on sur?), ces cartes urbaines sont imaginaires, absurdes, inutilisables (vraiment ?), des bacs de verre éclatent à plat ou se détruisent dans des dimensions qui les rendent parfaitement inutiles, cette fourrure est évidemment une allusion sexuelle ou animale, de toute façon fantasmatique, elle n’est là qu’esthétiquement, pour envoûter la scène de sa sauvagerie sombre. Alors, ces Leçons de choses? Serait-ce l’assemblage arbitraire et ironique de ces objets qui choquerait et qui ferait souffrir? Retourmons plutôt, avec perversité (c’est bien notre tour), le mal décrit par Ambroise Paré a la Renaissance, cette «perversion de toute la face », et nous aurons l’exacte mesure du traitement que Lecoultre fait subir à son sujet. Notre inconfort à son spectacle vient de là. Il y a disjonction, il y a désorganisation, agression, rupture: un questionnement du monde par le biais de l’interrogation métaphysique. Qu’est-ce que le hasard, la nécessité, qu’est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, et ces questions ne seraient que la liste sempiternelle des réactions d’usage mais il y a plus, il y a le sentiment très fort chez le spectateur le plus averti qu’un danger décidément le menace, que cette construction si apparemment tranquille va exploser d’un instant à l’autre – en tout cas va l’agresser, le blesser, l’insulter, le mettre en cause, durablement se moquer de ses prudences, de son langage, de ses certitudes bafouées. Dono une remarque s’impose naturellement, et de la part de Lecoutie avec la plus extrême politesse: attention! Cette oeuvre est un scandale, et vous feriez bien d’y regarder à deux fois avant de la classer dans votre musée ou la fixer (la dérision d’un tel mot) à la paroi de votre appartement.

Un certain nombre d’exigences

On a parlé aussi de la fascination de Francis Bacon, et certes Lecoultre peut lui devoir l’épreuve d’un certain nombre d’exigences, en lui-même, dans sa propre nature, l’intervention de Bacon agissant à cet égard comme catalyseur, en réactif très efficace, bien plus qu’en influence déterminante. On ne contraint pas Jean Lecoultre. Mais l’artiste est curieux, avide de formes, de découvertes, d’incessantes lectures – on se rappellera sa fidélité aux recherches surréalistes, de Breton en particulier, on se souviendra qu’à l’origine, selon son propre aveu, il a été tenté par l’écriture et qu’il a écrit un beau texte aigu et très éclairant, Documentaire (1984), où il se révèle avec une netteté assez exceptionnelle chez cet homme réservé.

Ce que Lecoultre a pu vérifier chez Bacon, c’est sa propre nostalgie de la cohérence et de l’harmonie définitivement enterrées par l’homble et convulsif siècle. Alors pas de regrets éternels!

Lacérons le spectateur dans sa chair, dans son âme (s’il y en a une), en tout cas dans son esprit trop confortable. Cassons, désagrégeons, déformons, pervertissons le phénomène optique, jouans cruellement avec les trois dimensions, rétablissons dans leur gloire paradoxale les superbes mensonges oniriques du trompe-l’œil, et ne laissons rien, du tableau, opérer quelque charme a la façon des anciens qui tellement voulaient plaire! (Saint Thomas: qu’est-ce que le beau? Ce qui plait à la vue.) Rien, en effet, et surtout pas la couleur – elle est chez Lecoultre luxueusement froide, souvent acide, à la fois austère et somptueuse dans son ascèse très ornée.

Et c’est là aussi que Jean Lecoultre dérange et déroute. Comme il a gêné à son retour d’Espagne (il vécu à Madrid de 1951 à 1957) en ne se laissant pas emprisonner dans sa « manière espagnole», au grand dam des naifs qui l’avaient catalogué une fois pour toutes. Dans un ouvrage qui paraît ces jours, Michel Thévoz analyse l’attitude du peintre à ce moment-là, et le montre tout à fait opposé à l’histoire des artistes vaudois modemes, comme Buchet ou Bosshard, qui ont régressé en rentrant au pays, qui sont devenus conformes à ce que le pays voulait d’eux.

Seuls les expatriés ont persévéré dans leur aventure extrême et dangereuse: Vallotton, Steinlen, Marius Borgeaud. Ou il y a l’exil intérieur: Soutter, Aloïse, dans son dandysme Auberjonois.

Les autres sont récupérés, sont politiquement assimilés. Ce qui accentue encore l’originalité de Lecoultre, qui explore les gouffres et tend les chausse-trapes les plus désastreuses depuis qu’il est rentré en Suisse. Ce qui désigne à l’évidence la qualité de Thévoz, et ce n’est qu’un aperçu de ses vues profondes de critique, de psychanalyste et de sociologue de la peinture, sur une oeuvre qui apparaît comme l’une des plus audacieuses, les plus fertiles et les plus acérées d’aujourd’hui. Oui Jean Lecoultre a la taille de Zurich, de Madrid, de Tokyo, de New York et l’étonnant, c’est précisément que cette peinture, même en la triturant, même en la pervertissant, ne quitte pas la scène primitive – cette matière première, irréductible dans son défi permanent, où elle trouve la liberté et la respiration de l’universel.

Les répliques de Jean Lecoultre

D’ou viennent-elles ces voix discordantes, ces agressions, ces paroles forcenées et drolatiques, – d’où surgissent-elles ces scènes cruelles, ces couleurs sombres et coruscantes jusqu’à la provocation? Pour beaucoup de peintres moins philosophes, on serait tenté de répondre: elles naissent de l’inspiration.

Mais chez un artiste aussi profondément conscient que Jean Lecoultre, à l’intelligence si aigue de son métier et de ses buts, on ressent que chacune de ses œuvres est parfaitement méditée, voulue, exécutée, – d’ailleurs prévue à sa place dans une série dialectique et cohérente, et l’on salue la coincidence assez rare de la volonté et de l’art.

Ce qui est tout un chez Lecoultre. Je parlais de série. Comment s’intitule celle-ci? Voici, selon le peintre, ses Répliques. Que signifie ce mot, dans ce lieu et à cet instant? Réponse d’humeur ou d’opposition. Et riposte. Objection. Protestation.

Discussion d’un thème ou d’une cause. Sans oublier l’élément de réciprocité – la réplique de théâtre, par exemple – comme si chaque tableau montré là était à la fois la contestation de quelque fait, d’une idée, ou de toute loi trop vite acquise, et la réponse, ou le double vengeur, ou l’écho porté avec acuité de tel autre tableau dont il vient de naître. Ainsi de pièce en pièce, dans une dynamique de la forme et de la couleur qui entraîne notre regard par la vigueur de son débat. Questionnement de chaque peinture et de chaque dessin à son violent « double»: ce tableau prêt à relayer, réplique sonore et plastique, la question de l’œuvre suivante.

Vindicte et empire, aussi, de ce peintre qui réplique, – cette fois c’est lui -, à tout ce qu’il déteste au monde. Haine du lâché, de la tache simpliste, de la coulure de tout impressionnisme gestuel. On a beau dire que l’Espagne a libéré Jean Lecoultre de la rigueur protestante! C’est une autre rigueur que le peintre était allé chercher à Madrid, ou plutôt reconnaître au fond de lui-même. Une intransigeance ombrageuse, une espèce d’intégrisme, ou d’ascèse négatrice, qui réplique à son tour, en écho indiscutable, à l’austérité originelle.

Jean Lecoultre est de la race des sévères, sa peinture traduit la révolte de cette âme trempée à répondre, combativement, aux accommodements avec le ciel et aux complaisances mondaines.

Je vois peu de peintres, aujourd’hui, excepté Antonio Saura – et sur les rives lémaniques Pietro Sarto – mieux faits pour tenir la cime droite de leur métier et pour affronter les vasouillages, les demi-mesures, les élégances de la mode. Saura fait peur avec son humeur très noire, avec ses corps démantelés, la satire de l’Espagne épiscopale et la figuration de la mort. Pietro Sarto dérange par son courage à remettre en question tout un acquis pour retrouver la plaie, le sexe, la viande rouge dans le bocage.

Lecoultre défie terriblement le goût, transgresse la pudeur et la convention, inquiète l’habitude, ruine la confiance et le confort de son public par la menace avérée, hautement célébrée et enluminée, de l’explosion fixe dans l’image. Voilà le travail.

Regardez les Répliques: un singe irradie derrière une fenêtre où s’exténue un dérisoire baromètre bourgeois et positiviste. Scandale immobile, mais paix détruite. Toute stabilité interdite.

Au-delà du symbolisme, le traitement de l’objet savant et de l’apparition animale; ce contraste mal supportable des significations et des espèces, qui en dit long sur la puissance délagrante d’un tel tableau. Comme si la beauté formelle, la couleur chaude et veloutée, ces gris, ces bruns, ce quadrillage d’un mauve moiré, soudain cedaient a la tête du monstre en fusion – gorille archétypique, terreur au sauvage, songe panique, menace de mort! – qui fuse dans l’espace tout à coup bouleversé par trente mille ans de nos effrois.

C’est cela, aussi, Jean Lecoultre. Au départ un admirable poète de la nuance, de l’harmonie, de la couleur élégiaque, mais Lucifer a passé par là, et Prométhée, et Nietzsche, et Breton, parfois tous les quatre à la fois, et l’harmonie a cédé, a éclaté en un rire voluptueusement destructeur.

Mais voluptueuse, l’opération? Jean Lecoultre est trop peintre pour araser complètement le tableau de son pouvoir esthétique. De son charme. De l’effet magique où reconnaître l’étrange beauté, si paradoxale qu’elle en devient elle-même scandaleuse, de ces territoires couturés, cicatrisés, multipliés en échos somptueux d’angoisse. Disposition de rupture, humeur à crisper la circonstance, aussitôt la ligne se cabre, se casse, la dissonance détruit l’accord – et jusqu’au sentiment de l’harmonie jamais possible. Loin de moi l’idée de faire de Lecoultre un artiste désespéré! Impérieusement, il va toujours au pur tableau, comme Mallarmé veut le poème, sans autre souci que l’histoire intrinsèque de ce tableau, son organisation autoritaire, et l’urgence de sa réplique dans l’œuvre entière.

Où il représente l’une des unités, fière et ironique, du Tout à recomposer sans répit.

Jean Lecoultre ou la haine de la peinture

Comment peindre. Ou plus durement: comment peut-on peindre encore? Cette question, Jean Lecoultre la fait poser par chacun de ses tableaux. Comme si existait moins pour lui la peinture, qu’une succession agressive, parce qu’à chaque fois remise en question, de tableaux aventurés sur le vide, sur le dégoût d’être au monde bas, le doute de leur propre nécessité, l’énigme résolue et déjà insoluble de leur apparition, puis de leur intensité plastique.

De sorte que le travail de Jean Lecoultre est davantage un combat contre la peinture – contre ce qui constituera une peinture – ainsi contre le tableau qu’elle deviendra. Tant de peintres peignent contre la nature, contre le sujet qu’ils lui empruntent! Jean Lecoultre ne peint pas contre la nature, il se sert chez elle en objets, en lieux, en figures, pour se battre avec eux contre la peinture, contre l’acte de peindre et finalement contre leur produit: ce tableau honni, refusé, attendu puis apparu comme un Lecoultre.

Objets dénaturés ou déviés, lieux déchiquetés ou détoumés, figures ou fragments de figures bientôt coupées, hachées, massacrées, tous hôtes greffés, victimes assignées à cette torture accomplie que sera le tableau voulu. Mais voulu, gagné, obtenu, au prix de quelle froide boucherie! Et qu’ici le rappel de la chambre froide des grands bouchers ne survient pas en intrus, c’est le local où attendent les viandes avant d’être debitées au laboratoire. Mots et matières affidés au territoire de Jean Lecoultre.

Contrairement aux yeux classiques, et même au regard romantique, la nature n’est pas simple à ceux de Jean Lecoute, ni la nature des choses, ni celle des figures qui tentent de sy accrocher. A Jean Lecoultre, depuis les années 60, elle apparat comme crucifiée à sa terrifiante complexite. D’ailleurs il n’y a pas (ou plus) de nature, il y a destin, il y a viol. Le monde de Jean Lecoultre est fait de traces qui saignent, qui silencieusement hurlent, parce qu’elles sont les restes d’un autre monde, d’un autre mode d’être, et d’une autre âme, qui nous ont laissés en rade. Trahi, saigné, abandonné notre monde, et nous avec lui. La bataille de Jean Lecoutre contre la peinture, et contre le tableau à naître, est mimétique de cette fuite, de ce récent viol, de cet abandon. Nous béons, faits comme des rats, et il faudrait que le tableau chante!

Mais non, il ne chante pas le tableau, à son tour il agresse, il se moque, il blesse comme l’Ironie de Baudelaire menace et mord.

C’est là que nous retrouvons Jean Lecoultre. Le tableau, résultat d’une guerre après le délaissement, la fuite, la disparition d’un monde nôtre, d’un art de vivre qui fut nôtre, d’un usage des choses qui fut nôtre. Sentiment aggravé de notre précaité.

Apprentissage d’un fragment de siècle à vivre sous la menace de destruction totale, d’attentat partout imaginable, de maladie inéluctable, de fin de partie et de ruine métaphysique. Mort et infirmité dans l’esprit, mort et infirmité dans le corps. La « vorace Ironie » fait le reste. Je veux dire qu’elle laisse, au tableau, sa part de rire, de défi, de surpassement de soi-même dans le pire.

Je ne me trouve jamais devant une peinture de Jean Lecoutte sans éprouver le sentiment d’un formidable déchainement contenu. D’une violence, d’une colère prête à éclater – le tableau l’annonce et la retarde, ou plus dangereusement la contient pour nous menacer, nous inquiéter, nous avertir de son effet toujours possible. Effet à l’instant suspendu, et concentré dans la charge menaçante du tableau à regarder.

Devant un tel tableau je m’étonne à chaque fois de ne pas trouver un petit écriteau, ATTENTION DANGER, ou le crâne jaune muni de deux tibias qui pare les paquets de munitions dont je faisais connaissance à l’armée, ceux des grenades D17, entre autres, que ma batterie de DCA lançait dans les pâturages de Scanfs, sous le ciel azuré de l’Engadine, cela faisait des trous gros comme des maisons. Ici aussi avec cette peinture, ATTENTION DANGER TABLEAU DE LECOULTRE, risque de déflagration, d’explosion, de destruction de l’imprudent qui s’aventure à ce spectacle.

A cet attentat différé. DANGER TABLEAU DE LECOULTRE. Morale de l’apophtègme: celui qui s’expose à l’examen d’un Lecoutre, de témoin risque assez tôt d’être transformé en victime. Ainsi vont l’horreur du monde, la peinture qui s’y est faite contre elle-même et la surprise du spectateur qui s’approchait imprudemment. Autant de sales farces, en vérité, sinistres histoires et leurs suites dans le tableau que l’on croyait tel qu’en lui-même (mais qui s’aggrave à chaque fois d’autant de charges) et dans la tête de l’amateur (averti mais un peu tard de ce qu’il a risqué). Sans parler de l’état du monde – lieux abimés, corps vieillissants, tigures détruites, cerveaux avilis et aplatis par la hantise médiatique, la veulerie politique, l’obsession sanitaire du bonheur. Ni de la suante Bêtise. Ni même de l’arrogance publicitaire, si Jean Lecoultre aussi bien s’en saisit ironiquement, à preuve la série des Interviews où la radio, l’empire télévisuel et internet étaient retournés contre eux-mêmes dans des peintures où la mort de la vraie parole et du classique échange des mots était hypostasiée en autant de crânes au vertige vide.

Ou dans la sarabande des Peluches dérisoirement abandonnées à leur enjolivement du rien. Ou dans la fuite des escaliers ne débouchant jamais que sur eux-mêmes, marches eux aussi du vide, conducteurs au rien, guides au néant où quelques traces signifient encore un viol ou la scène d’un crime.

Mais qu’est-ce qu’un viol ou un crime, devant l’infini de l’inanité.

De l’absolue absence du temps vide? Ou le viol et le crime tirent-ils leur puissance de scandale d’être devenus ce plan peint, ce hurlement peint, pour finir ce tableau peint comme un arpent absurde, une mesure morte, une élégie exsangue en tache visqueuse au-devant du gouffre sans nom ni forme ?

Je suis prêt à parier que le tableau de Jean Lecoultre, dans son paradoxe schizophrénique – apologie de la destruction en œuvre d’art – répond à ces deux questions.

En même temps qu’à chaque tableau en chantier, le peintre depuis plus de soixante ans opère contre tout consensus de bienséance ou de récupération civique, s’avançant par des voies obscures, dictées du moi profond ou venelles de traverse très vite sujettes à la réprobation ou à l’indignation des pharisiens.

Jean Lecoultre, lettre du 6 mai 2008: «Tu sais depuis toujours que je me range dans le camp du désordre. Mon âge m’offre aujourd’hui le privilège de m’aventurer toujours plus avant en terra incognita. »

Territoire greffés, Domaines rapportés, Répliques, Interviews, Témoins retrouvés, Composants dérivés, Jean Lecoultre affectionne pour ses expositions les titres concrets et abstraits – titres de poète ou d’onomasticien matérialiste, ils imposent leur stratégie à toute approche de leur série. Ruse de guerre: chacun de ces titres concentre le combat dont le tableau est le produit, et l’effet de son apparition, stupeur belle.

Noeud critique et illumination esthétique.

Car la beauté, même injuriée, toujours contrariée, n’est pas absente de l’exercice. Et c’est un paradoxe de plus qu’elle résiste à tant d’obstacles. Comme si sa résistance même, et son pouvoir d’apparition, se constituaient malgré le peintre, et même contre lui, en dépit de lui, qui peint contre le tableau – peinture rétive, sujet rétif, guerre totale. Haine de la peinture, comme il y avait haine de la poésie chez Georges Bataille, peinture et poésie se faisant « jour», étrange clarté, beauté coupable, par le sang, les restes, la nuit, la sanie, qu’elles repoussent et qu’elles aimantent pour survivre.

C’est de cette survivance que la peinture de Jean Lecoultre obtient la fascination qu’elle exerce sur son spectateur. Sursis gagné d’opaque lutte, je le vois de tableau en tableau, sur le fil du rasoir qui menace et ne tranche pas dans le geste créateur et le sentiment du rien où le tableau se maintient en voulant s’anéantir.

Jacques Chessex

“Jean Lecoultre ou la haine de la peinture”, dans l’ouvrage du même titre publié par les Editions de la Matze, Sion, Novembre 2010. ©Editions de la Matze

(L’iconographie reprend celle du texte de Jacques Chessex tel que publié dans l’ouvrage.)